Un militar judío condenado injustamente por traición. Un psicodrama que duró años y que polarizó permanentemente a toda una sociedad: comunidades, amigos, incluso familias. Una política de ira y emoción diseñada para insultar la propia noción de verdad. Una división que no hizo más que crecer con el tiempo. Una reconciliación que nunca se produjo. Una derecha frenética que recurrió a la violencia cuando fracasó en las urnas.

Este fue el caso Dreyfus, el escándalo emblemático de la Francia de fin de siglo , cuyos aspectos podrían ser reconocidos por los estadounidenses al llegar al final de la presidencia de Donald Trump: Tras décadas de crisis políticas en cascada, escándalos financieros debilitantes y antisemitismo creciente, el caso Dreyfus supuso la aparición de la surrealidad política, un universo alternativo de irracionalidad odiosa y mentiras militarizadas que capturó las mentes de casi la mitad de la población.

Ese periodo de Francia, conocido como la Tercera República, nunca dio lugar a ninguna reconciliación. Resultó imposible llegar a un compromiso con quienes no sólo rechazaban la verdad, sino que la encontraban ofensiva, una especie de amenaza existencial. La división social simplemente se hizo más y más amplia, hasta el punto de que salvar la brecha se convirtió en una propuesta inútil. Ni siquiera la movilización nacional de la Primera Guerra Mundial fue suficiente para crear una unidad duradera; las heridas del pasado resultaron imposibles de curar. De hecho, la “unidad” resultó ser el objetivo equivocado a perseguir. Lo que importaba era defender los valores de la república, una defensa que nunca se hizo con la suficiente fuerza.

Como historiador de la Francia moderna, he seguido con gran interés las innumerables comparaciones establecidas entre el trumpismo y el nazismo, que comenzaron incluso antes de que Trump asumiera la presidencia: el interminable debate sobre si se puede llamar a Trump “fascista” (yo diría que sí), si la sociedad estadounidense actual se parece a la Alemania de Weimar antes de que cayera en manos de los nazis (yo diría que no), y si realmente podemos decir que el Partido Republicano es sólo una confederación de “colaboradores” (por supuesto que sí).

Todas las analogías históricas son defectuosas, y puede que no signifiquen gran cosa. Aunque subrayen la gravedad del momento, a menudo oscurecen sus causas y pueden, de hecho, impedirnos verlas. Puede que Trump deje su cargo, pero sus seguidores están aquí para quedarse, como dejan claro su número y su convicción. Al tratar de entender a Trump, y al trumpismo, hemos preferido contarnos historias sobre la ruptura violenta y las tomas de posesión hostiles -del ascenso de Hitler, de la amenaza del nazismo, de los peligros de la colaboración-, pero no tanto sobre la valorización de la falsedad y de una república que ignora, e incluso abraza, su propia impotencia terminal. Esa es la historia de la Tercera República francesa y su psicodrama definitorio.

La Tercera República nació en un momento traumático, tras la humillación total de Francia en la guerra franco-prusiana. Fue un retorno a los venerados ideales de la Revolución Francesa tras 18 años de bonapartismo imperial, y nadie, ni siquiera su primer presidente, esperaba que la nueva república durara tanto como lo hizo: 70 años, más que cualquier otro sistema de gobierno de la historia moderna de Francia, incluido el régimen actual, que comenzó en 1958. Esta época, a diferencia de la Alemania de Weimar, que sólo duró de 1918 a 1933, fue un sistema de gobierno continuo que abarcó varias generaciones de actores políticos. Es posible rastrear temas recurrentes en esa época, algunos de los cuales se asemejan a los de la América contemporánea.

Lo más importante que hay que recordar sobre la Tercera República es que, por muy duradera que fuera, era un sistema parlamentario constantemente estancado en el bloqueo político. Su credibilidad se ponía regularmente en tela de juicio por una serie de grandes escándalos financieros, y el Parlamento francés derrocaba a los distintos gobiernos por razones a menudo triviales, ajustes de cuentas mezquinos o politiquería interna. Entre julio de 1909, el amargo final del primer mandato de Georges Clemenceau, y agosto de 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hubo once gobiernos diferentes. Los ministros prominentes -algunos de los cuales se convirtieron en celebridades en un juego de sillas musicales- a menudo posponían el tratamiento de las cuestiones urgentes del momento, bien porque probablemente no hubieran tenido tiempo suficiente en el cargo para hacer algo concreto o porque no estaban dispuestos a asumir la responsabilidad política. El objetivo era mantenerse en el poder por cualquier medio.

A pesar de su interminable intransigencia política, la Tercera República fue también una época de avances sociales sin precedentes en la vida de la gente corriente, una época marcada por la implacable expansión colonial en el exterior y el refinamiento cultural en el interior. La época del caso Dreyfus, después de todo, fue también la Belle Époque, el mundo que aparece en los lienzos de Renoir y en las novelas de Marcel Proust, quizá el mayor cronista de la época, y una época cuyo espíritu optimista se encarnó en la Torre Eiffel, la estructura más alta del mundo cuando se completó en 1889. Sin embargo, al igual que en los Estados Unidos de hoy, había un establishment intelectual ensimismado y obsesionado con la decadencia y la misteriosa enfermedad de la “decadencia”, de la que se hablaba con la misma pomposa indignación que nuestros propios expertos utilizan para denunciar lo que ocurre en los campus de la Ivy League o en las principales redacciones.

Al final, el oportunismo y el cinismo de las élites políticas se ganaron la desconfianza tanto de los votantes de a pie como de los burócratas a los que dejaron dirigir las cosas cuando ellos mismos no lo hicieron. Lo que surgió fue una “política del resentimiento”, por utilizar la frase del historiador Philip Nord, que ha escrito sobre el modo en que los comerciantes, los campesinos y otros pequeños empresarios se desilusionaron con la Tercera República y sus elevados ideales, que les parecían vacíos, totalmente ajenos a los retos económicos a los que se enfrentaban. La espectacular quiebra del banco Union Générale en 1882 desencadenó un declive económico que tardaría años en superarse; esto, y la corrupción del escándalo de Panamá sólo cuatro años después, podrían considerarse como versiones del siglo XIX de 2008, crisis económicas cuyas causas fundamentales fueron igualmente ignoradas por la élite y, entre las masas, culpadas a los judíos.

Más allá de los temas, también hubo múltiples momentos y personajes trumpianos en la Tercera República, sobre todo Georges Boulanger, el general nacionalista de línea dura, de estilo espadachín y chillón, que pareció surgir de la nada y lanzó un movimiento populista de gran atractivo para las masas, una cruzada antirrepublicana que estuvo a punto de derribar la república en 1889. El boulangismo no perduró políticamente, pero representó una nueva línea de fractura en la sociedad francesa: un poderoso bloque de derechas que unía a algunos miembros de la clase obrera junto con los católicos conservadores y los restos de la antigua nobleza. Sólo se radicalizó a partir de ahí unos años más tarde, y el caso Dreyfus fue el momento en que lo que quedaba del tejido social se deshizo definitivamente.

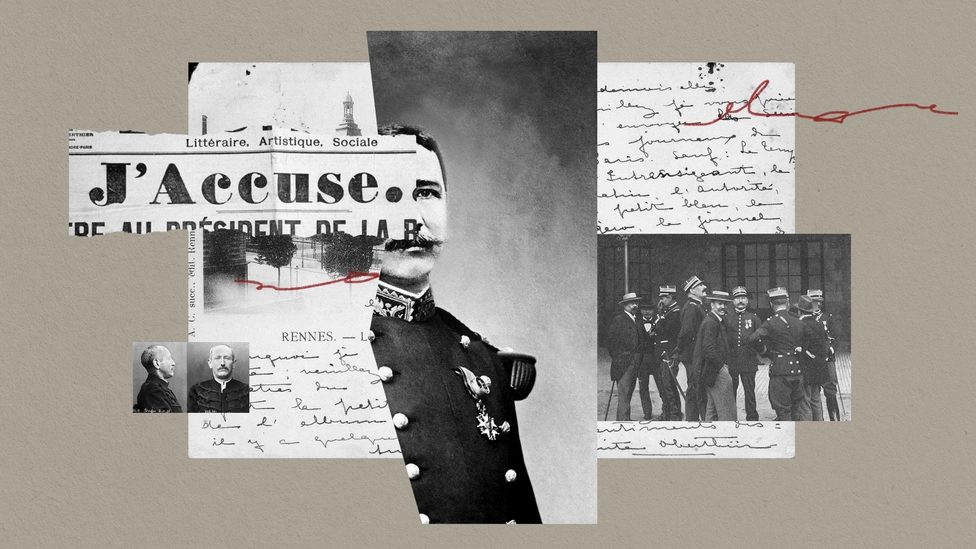

Cuando los historiadores piensan ahora en el caso Dreyfus -que supuso la condena injusta de Alfred Dreyfus, un capitán militar judío acusado de traición y obligado a cumplir una larga condena en la Isla del Diablo en la Guayana francesa- lo recordamos, con razón, como el ejemplo más significativo de antisemitismo político en Europa antes del Holocausto. Fue el acontecimiento que inspiró al joven Theodor Herzl a esbozar su visión de lo que ahora conocemos como sionismo y, como argumentó posteriormente Hannah Arendt (no de forma totalmente convincente), una pesadilla del siglo XIX que de alguna manera predijo los horrores del siglo XX que estaban por llegar.

Pero la razón por la que este episodio merece ser revisado hoy no es simplemente para comparar el antisemitismo francés de entonces con el antisemitismo estadounidense de ahora, aunque vale la pena recordar que la serie de ataques más mortíferos contra los judíos estadounidenses de nuestra historia ha tenido lugar durante esta administración. Lo que resulta especialmente útil recordar ahora sobre el asunto Dreyfus es el punto de no retorno que representó, el repugnante abrazo de las mentiras por parte de una mitad de la sociedad, gente educada que no era ignorante, sino que simplemente había dejado de importarle. Para ellos, la verdad era irrelevante; lo que importaba era preservar su visión de la nación, independientemente de los hechos.

De principio a fin, el asunto Dreyfus fue un drama social aparentemente interminable. Al igual que la presidencia de Trump, fue una experiencia emocional que lo consumió todo y que no dejó ningún aspecto de la vida pública, ni siquiera de la privada, sin tocar. Sería difícil exagerar la polarización que desencadenó en Francia, que encontró a su población dividida por el destino de un oscuro oficial del que casi nadie había oído hablar antes de que comenzara el episodio. Con el tiempo, la controversia trascendió el caso del propio Dreyfus, ya que hubo pruebas relativamente tempranas que demostraban que había sido incriminado. Nada de eso importó.

En cierto modo, el caso Dreyfus fue la culminación de un antiguo enfrentamiento iniciado por la Revolución Francesa: Por un lado estaban los defensores de la república y sus valores “universales”, por otro la facción antirrepublicana que prefería la grandeza de la monarquía, la santidad de la Iglesia y el prestigio de los militares. Para muchos opositores a Dreyfus, el escándalo consistía en defender el honor de los militares a toda costa, pero ésta es una lectura demasiado simple de su intención, como lo es cualquier explicación única del atractivo de Trump y del apoyo que sigue teniendo entre sus seguidores, por muchas pruebas que se les muestren o por muchas de sus mentiras que queden al descubierto. Entonces, como ahora, estas personas habían emprendido un abrazo deliberado de la irracionalidad, un desprecio casi primario de la decencia y las normas civilizadas, simplemente porque eso era posible, y porque nunca había consecuencias reales. El escritor Charles Maurras, uno de los antisemitas y anti-Dreyfusards más virulentos de la época, fue incluso nombrado miembro de la Academia Francesa en 1938, el más alto honor literario de la nación.

Al final, las instituciones de la república prevalecieron, al igual que las nuestras, al menos por el momento. Dreyfus fue exonerado, aunque nunca debió ser condenado en primer lugar; el Congreso certificó oficialmente los resultados de las elecciones de 2020, aunque no hasta después de un intento de golpe de estado lanzado por el presidente en funciones y llevado a cabo por sus seguidores. Pero nunca hubo reconciliación entonces, como no la habrá ahora. A los que se habían opuesto a Dreyfus, incluso ante pruebas incontrovertibles, se les permitió permanecer en su universo fantasioso de ilusiones y mentiras.

Puede que no haya una línea clara entre la derecha que se radicalizó durante el asunto Dreyfus y los acontecimientos de los años 30, pero lo que empezó como una especie de club de fanáticos afines, encerrados en la mentira de la “culpabilidad” de Dreyfus, empezó luego a inspirar violencia real. Los grupos nacidos del escándalo, en particular la Action Française, golpearon a políticos judíos como Léon Blum, el primer primer ministro judío de la historia de Francia, que estuvo a punto de morir por un ataque en 1936, y protagonizaron un intento de insurrección en febrero de 1934 que se parecía bastante a las escenas de la invasión del Capitolio de este mes.

No deberíamos complacer las ilusiones de nuestros propios anti-Dreyfusards, pero me temo que lo haremos. A estas alturas, parece bastante claro que los que asaltaron el Capitolio y los que se ha demostrado que alentaron ese violento espectáculo probablemente serán llevados ante la justicia, al menos de alguna forma. Pero esto podría no resolver el problema más profundo, que es que tantos miembros de la mafia de Trump -como muchos de sus partidarios en general- siguen cómodamente instalados en la mansión de las mentiras que ha construido su campeón. Como hemos visto durante años, cualquier intento de desenmascarar esas mentiras con hechos o pruebas de cualquier tipo es una misión absurda. Esta gente habita deliberadamente en un universo alternativo porque les hace sentir poderosos, porque frustra a sus enemigos y, en definitiva, porque pueden hacerlo.

Desde los sucesos del 6 de enero, la línea de ciertos demócratas ha sido que no puede haber “curación sin responsabilidad” Pero esto es ingenuo. No puede haber rendición de cuentas para quienes se dedican a la subrealidad, la oscura provincia en la que el mundo está aparentemente dirigido por una cábala de destacados pedófilos y en la que Trump, de alguna manera, conservó la Casa Blanca por goleada. Mientras los partidarios del presidente insulten la noción de verdad objetiva, mimados por las teorías conspirativas y las redes sociales que simulan un sentido de comunidad, no habrá un terreno común que buscar, ni una “América” que reclamar. Tal vez nunca hubo una “América” unificada, pero hubo una vez una realidad mutua. Hasta que vuelva a haberla, las cosas seguirán deteriorándose. Si el caso Dreyfus y la Tercera República de Francia tienen algún eco en la actualidad, es que aún no hemos visto lo peor.

Las analogías históricas tienen sus límites, por supuesto, y es casi imposible “aprender” de la historia como un correctivo útil. Pero si el pasado rara vez ofrece lecciones, a veces ofrece advertencias.