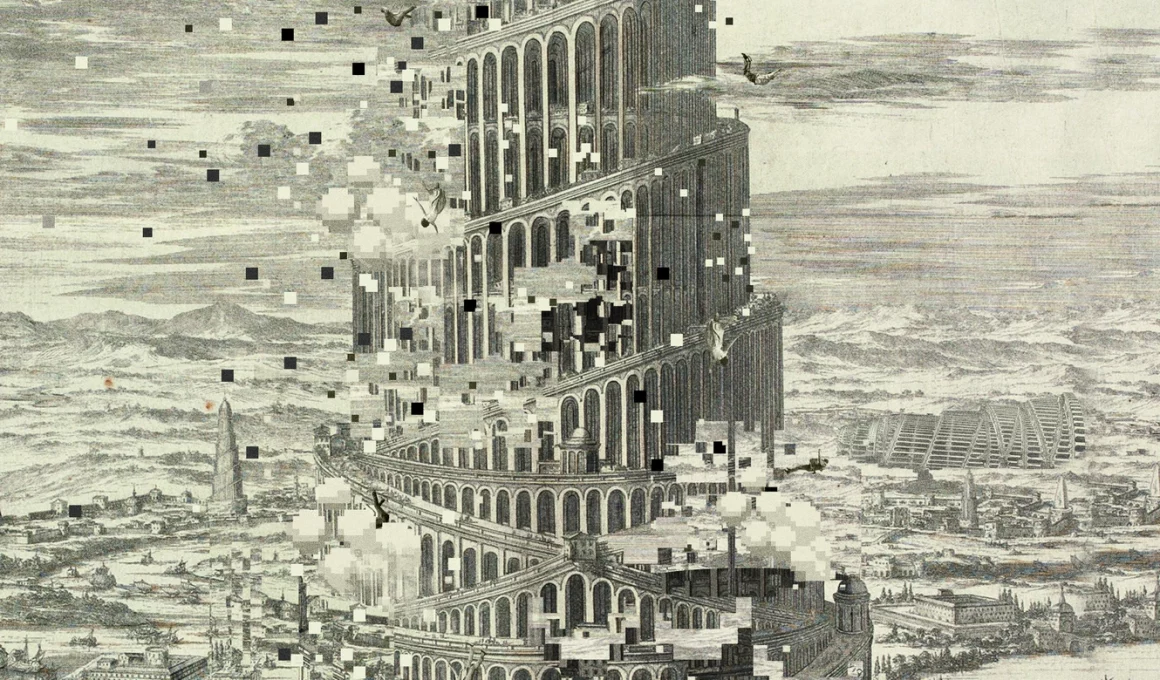

¿Cómo habría sido vivir en Babel en los días posteriores a su destrucción? En el Libro del Génesis se nos dice que los descendientes de Noé construyeron una gran ciudad en la tierra de Sinar. Construyeron una torre “con su cima en los cielos” para “hacerse un nombre”. Dios se ofendió por la arrogancia de la humanidad y dijo

Mira, son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua; y esto es sólo el principio de lo que harán; nada de lo que se propongan hacer les será ahora imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el habla de los demás.

El texto no dice que Dios destruyera la torre, pero en muchas interpretaciones populares de la historia sí lo hace, así que mantengamos esa dramática imagen en nuestra mente: personas vagando entre las ruinas, incapaces de comunicarse, condenadas a la incomprensión mutua.

La historia de Babel es la mejor metáfora que he encontrado para lo que le ocurrió a Estados Unidos en la década de 2010, y para el país fracturado que ahora habitamos. Algo salió terriblemente mal, muy repentinamente. Estamos desorientados, incapaces de hablar el mismo idioma o de reconocer la misma verdad. Estamos aislados unos de otros y del pasado.

Hace tiempo que está claro que la América roja y la América azul se están convirtiendo en dos países diferentes que reclaman el mismo territorio, con dos versiones diferentes de la Constitución, la economía y la historia americana. Pero Babel no es una historia sobre el tribalismo; es una historia sobre la fragmentación de todo. Es sobre la ruptura de todo lo que parecía sólido, la dispersión de personas que habían sido una comunidad. Es una metáfora de lo que ocurre no sólo entre rojos y azules, sino dentro de la izquierda y dentro de la derecha, así como dentro de las universidades, las empresas, las asociaciones profesionales, los museos e incluso las familias.

Babel es una metáfora de lo que algunas formas de medios sociales han hecho a casi todos los grupos e instituciones más importantes para el futuro del país, y para nosotros como pueblo. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Y qué presagia para la vida estadounidense?

El ascenso de la torre moderna

hay una dirección en la historia y es hacia la cooperación a mayor escala. Vemos esta tendencia en la evolución biológica, en la serie de “grandes transiciones” a través de las cuales aparecieron primero los organismos multicelulares y luego desarrollaron nuevas relaciones simbióticas. También lo vemos en la evolución cultural, como explicó Robert Wright en su libro de 1999, Nonzero: La lógica del destino humano. Wright demostró que la historia implica una serie de transiciones, impulsadas por el aumento de la densidad de población y las nuevas tecnologías (la escritura, las carreteras, la imprenta) que crearon nuevas posibilidades de comercio y aprendizaje mutuamente beneficiosos. Los conflictos de suma cero -como las guerras de religión que surgieron cuando la imprenta difundió las ideas heréticas por Europa- eran mejor considerarlos como reveses temporales, y a veces incluso parte integrante del progreso. (Esas guerras de religión, argumentaba, hicieron posible la transición a los estados-nación modernos con ciudadanos mejor informados) El presidente Bill Clinton elogió el retrato optimista de Nonzero de un futuro más cooperativo gracias al continuo avance tecnológico.

La primera Internet de los años 90, con sus salas de chat, tablones de anuncios y correo electrónico, ejemplificaba la tesis de Nonzero , al igual que la primera oleada de plataformas de medios sociales, que se lanzaron alrededor de 2003. Myspace, Friendster y Facebook facilitaron la conexión con amigos y desconocidos para hablar de intereses comunes, de forma gratuita y a una escala nunca antes imaginada. En 2008, Facebook se había convertido en la plataforma dominante, con más de 100 millones de usuarios mensuales, camino de los 3.000 millones actuales. En la primera década del nuevo siglo, se creía que los medios sociales eran una bendición para la democracia. ¿Qué dictador podría imponer su voluntad a una ciudadanía interconectada? ¿Qué régimen podría construir un muro para impedir el acceso a Internet?

El punto álgido del optimismo tecno-democrático fue posiblemente 2011, un año que comenzó con la Primavera Árabe y terminó con el movimiento global Occupy. También fue cuando Google Translate estuvo disponible en prácticamente todos los teléfonos inteligentes, por lo que podría decirse que 2011 fue el año en que la humanidad reconstruyó la Torre de Babel. Estábamos más cerca que nunca de ser “un solo pueblo”, y habíamos superado efectivamente la maldición de la división por el idioma. Para los optimistas de la tecno-democracia, parecía ser sólo el principio de lo que la humanidad podía hacer.

En febrero de 2012, mientras se preparaba para hacer público Facebook, Mark Zuckerberg reflexionó sobre aquellos tiempos extraordinarios y expuso sus planes. “Hoy, nuestra sociedad ha alcanzado otro punto de inflexión”, escribió en una carta a los inversores

. Facebook esperaba “reconstruir la forma en que la gente difunde y consume información” Al darles “el poder de compartir”, les ayudaría a “transformar de nuevo muchas de nuestras instituciones e industrias principales”

En los 10 años transcurridos desde entonces, Zuckerberg hizo exactamente lo que dijo que haría. Sí que ha reconstruido la forma en que difundimos y consumimos la información; sí que ha transformado nuestras instituciones, y nos ha empujado más allá del punto de inflexión. No ha funcionado como él esperaba.

Las cosas se desmoronan

Históricamente, las civilizaciones se han apoyado en la sangre, los dioses y los enemigos compartidos para contrarrestar la tendencia a separarse a medida que crecen. Pero, ¿qué es lo que mantiene unidas a grandes y diversas democracias seculares como las de Estados Unidos y la India, o, para el caso, la Gran Bretaña y la Francia modernas?

Los científicos sociales han identificado al menos tres fuerzas principales que unen colectivamente a las democracias de éxito: el capital social (amplias redes sociales con altos niveles de confianza), instituciones fuertes e historias compartidas. Los medios sociales han debilitado las tres. Para ver cómo, debemos entender cómo han cambiado los medios sociales a lo largo del tiempo, y especialmente en los años posteriores a 2009.

En sus primeras encarnaciones, plataformas como Myspace y Facebook eran relativamente inofensivas. Permitían a los usuarios crear páginas en las que publicar fotos, actualizaciones familiares y enlaces a las páginas, en su mayoría estáticas, de sus amigos y grupos musicales favoritos. De este modo, los primeros medios sociales pueden considerarse un paso más en la larga progresión de mejoras tecnológicas -desde el Servicio Postal hasta el correo electrónico y los mensajes de texto- que ayudaron a la gente a alcanzar el eterno objetivo de mantener sus vínculos sociales.

Pero, poco a poco, los usuarios de las redes sociales se sintieron más cómodos compartiendo detalles íntimos de sus vidas con desconocidos y empresas. Como escribí en un artículo de Atlantic de 2019 con Tobias Rose-Stockwell, se volvieron más adeptos a montar espectáculos y a gestionar su marca personal, actividades que pueden impresionar a los demás, pero que no profundizan en las amistades del modo en que lo haría una conversación telefónica privada.

Una vez que las plataformas de medios sociales han entrenado a los usuarios para que pasen más tiempo actuando y menos tiempo conectando, el escenario estaba preparado para la mayor transformación, que comenzó en 2009: la intensificación de la dinámica viral.

Antes de 2009, Facebook ofrecía a los usuarios una simple línea de tiempo: un flujo interminable de contenido generado por sus amigos y conexiones, con las publicaciones más recientes en la parte superior y las más antiguas en la inferior. El volumen era a menudo abrumador, pero era un reflejo exacto de lo que otros publicaban. Esto empezó a cambiar en 2009, cuando Facebook ofreció a los usuarios una forma de dar “me gusta” públicamente a las publicaciones con el clic de un botón. Ese mismo año, Twitter introdujo algo aún más potente: el botón “Retweet”, que permitía a los usuarios respaldar públicamente una publicación y compartirla con todos sus seguidores. Facebook no tardó en copiar esa innovación con su propio botón “Compartir”, que se puso a disposición de los usuarios de smartphones en 2012. los botones “Me gusta” y “Compartir” se convirtieron rápidamente en características estándar de la mayoría de las plataformas.

Poco después de que su botón “Me gusta” empezara a producir datos sobre lo que mejor “enganchaba” a sus usuarios, Facebook desarrolló algoritmos para ofrecer a cada usuario el contenido con más probabilidades de generar un “Me gusta” o alguna otra interacción, incluyendo finalmente también el “Compartir”. Una investigación posterior demostró que las publicaciones que desencadenan emociones -especialmente el enfado con los grupos externos- son las que tienen más probabilidades de ser compartidas.

En 2013, las redes sociales se habían convertido en un nuevo juego, con una dinámica distinta a la de 2008. Si eras hábil o tenías suerte, podías crear un post que se “hiciera viral” y te hiciera “famoso en Internet” durante unos días. Si metías la pata, podías encontrarte enterrado en comentarios de odio. Tus publicaciones ascendían a la fama o a la ignominia en función de los clics de miles de desconocidos, y tú a su vez contribuías con miles de clics al juego.

Este nuevo juego fomentaba la deshonestidad y la dinámica mafiosa: Los usuarios se guiaban no sólo por sus verdaderas preferencias, sino por sus experiencias pasadas de recompensa y castigo, y su predicción de cómo reaccionarían los demás ante cada nueva acción. Uno de los ingenieros de Twitter que había trabajado en el botón “Retweet” reveló más tarde que se arrepentía de su contribución porque había hecho de Twitter un lugar más desagradable. Al ver cómo se formaban turbas en Twitter por el uso de la nueva herramienta, pensó: “Puede que hayamos entregado a un niño de 4 años un arma cargada”

Como psicólogo social que estudia las emociones, la moral y la política, yo también vi que esto ocurría. Las plataformas recién retocadas estaban diseñadas casi a la perfección para sacar nuestro lado más moralista y menos reflexivo. El volumen de indignación fue impactante.

Era justamente este tipo de propagación de la ira, crispada y explosiva, de la que James Madison había intentado protegernos mientras redactaba la Constitución de EEUU. Los autores de la Constitución eran excelentes psicólogos sociales. Sabían que la democracia tenía un talón de Aquiles porque dependía del juicio colectivo del pueblo, y las comunidades democráticas están sujetas a “la turbulencia y la debilidad de las pasiones revueltas“

Por lo tanto, la clave para diseñar una república sostenible era incorporar mecanismos que ralentizaran las cosas, enfriaran las pasiones, exigieran el compromiso y dieran a los líderes un cierto aislamiento de la manía del momento, sin dejar de exigirles responsabilidades ante el pueblo periódicamente, el día de las elecciones.

Las empresas tecnológicas que potenciaron la viralidad de 2009 a 2012 nos metieron de lleno en la pesadilla de Madison. Muchos autores citan sus comentarios en el “Federalista nº 10

” sobre la proclividad humana innata a la “facción”, con lo que se refería a nuestra tendencia a dividirnos en equipos o partidos que están tan inflamados de “animosidad mutua” que están “mucho más dispuestos a vejarse y oprimirse mutuamente que a cooperar por su bien común”

Pero ese ensayo continúa con una idea menos citada pero igualmente importante, sobre la vulnerabilidad de la democracia a la trivialidad. Madison señala que la gente es tan propensa al faccionalismo que “cuando no se presenta ninguna ocasión sustancial, las distinciones más frívolas y extravagantes han sido suficientes para encender sus pasiones hostiles y excitar sus conflictos más violentos”

Los medios sociales han magnificado y convertido en arma lo frívolo. ¿Es nuestra democracia más sana ahora que hemos tenido peleas en Twitter por el vestido de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, que grava a los ricos, en la Gala anual del Met, y por el vestido de Melania

Trump en un acto conmemorativo del 11-S, que tenía unas costuras que parecían un rascacielos? ¿Qué tal el tuit del senador Ted Cruz criticando al Gran Pájaro por tuitear sobre la aplicación de la vacuna COVID?

No es sólo la pérdida de tiempo y la escasa atención lo que importa; es la continua pérdida de confianza. Una autocracia puede desplegar propaganda o utilizar el miedo para motivar los comportamientos que desea, pero una democracia depende de la aceptación ampliamente interiorizada de la legitimidad de las reglas, normas e instituciones. La confianza ciega e irrevocable en una persona u organización concreta nunca está justificada. Pero cuando los ciudadanos pierden la confianza en los líderes elegidos, las autoridades sanitarias, los tribunales, la policía, las universidades y la integridad de las elecciones, entonces cada decisión se convierte en una disputa; cada elección se convierte en una lucha a vida o muerte para salvar al país del otro bando. El Barómetro de Confianza Edelman más reciente (una medida internacional de la confianza de los ciudadanos en el gobierno, las empresas, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales) mostraba que las autocracias estables y competentes (China y Emiratos Árabes Unidos) ocupaban los primeros puestos de la lista, mientras que las democracias conflictivas, como Estados Unidos, el Reino Unido, España y Corea del Sur, obtenían una puntuación cercana a la mínima (aunque por encima de Rusia).

Estudios académicos recientes sugieren que los medios sociales son realmente corrosivos para la confianza en los gobiernos, los medios de comunicación y las personas e instituciones en general. Un documento de trabajo que ofrece la revisión más exhaustiva de la investigación, dirigido por los científicos sociales Philipp Lorenz-Spreen y Lisa Oswald, concluye que “la gran mayoría de las asociaciones notificadas entre el uso de los medios digitales y la confianza parecen ser perjudiciales para la democracia” La bibliografía es compleja -algunos estudios muestran beneficios, sobre todo en las democracias menos desarrolladas-, pero la revisión descubrió que, en conjunto, los medios sociales amplifican la polarización política, fomentan el populismo, especialmente el de derechas, y se asocian a la difusión de información errónea.

Cuando las personas pierden la confianza en las instituciones, pierden la confianza en las historias que cuentan esas instituciones. Esto es especialmente cierto en el caso de las instituciones encargadas de la educación de los niños. Los planes de estudio de historia han causado a menudo controversia política, pero Facebook y Twitter hacen posible que los padres se indignen cada día

por un nuevo fragmento de las lecciones de historia de sus hijos, y de las lecciones de matemáticas y de las selecciones de literatura, y de cualquier nuevo cambio pedagógico en cualquier lugar del país. Se cuestionan los motivos de los profesores y los administradores, y a veces se producen leyes o reformas curriculares exageradas que entorpecen la educación y reducen aún más la confianza en ella. Uno de los resultados es que los jóvenes educados en la era post-Babel tienen menos probabilidades de llegar a una historia coherente de quiénes somos como pueblo, y menos probabilidades de compartir dicha historia con quienes asistieron a escuelas diferentes o se educaron en una década distinta.

El ex analista de la CIA Martin Gurri predijo estos efectos de fractura en su libro de 2014, La revuelta del público. El análisis de Gurri se centraba en los efectos de subversión de la autoridad por el crecimiento exponencial de la información, a partir de Internet en la década de 1990. Al escribir hace casi una década, Gurri ya podía ver el poder de los medios sociales como un disolvente universal, que rompía los vínculos y debilitaba las instituciones en todos los lugares a los que llegaba. Señaló que las redes distribuidas “pueden protestar y derrocar, pero nunca gobernar” Describió el nihilismo de los numerosos movimientos de protesta de 2011 que se organizaron principalmente en línea y que, como Occupy Wall Street, exigían la destrucción de las instituciones existentes sin ofrecer una visión alternativa del futuro ni una organización que pudiera llevarla a cabo.

Gurri no es partidario de las élites ni de la autoridad centralizada, pero señala un rasgo constructivo de la era predigital: un único “público de masas”, todos consumiendo el mismo contenido, como si todos se miraran en el mismo espejo gigantesco ante el reflejo de su propia sociedad. En un comentario a Vox que recuerda la primera diáspora post-Babel, dijo

La revolución digital ha hecho añicos ese espejo, y ahora el público habita en esos trozos de cristal rotos. Así que el público no es una sola cosa; está muy fragmentado y es básicamente hostil entre sí. En su mayoría es gente que se grita y vive en burbujas de un tipo u otro.

Puede que Mark Zuckerberg no haya deseado nada de eso. Pero al recablear todo en una precipitada carrera por el crecimiento -con una concepción ingenua de la psicología humana, poca comprensión de la complejidad de las instituciones y ninguna preocupación por los costes externos impuestos a la sociedad-, Facebook, Twitter, YouTube y algunas otras grandes plataformas disolvieron involuntariamente la argamasa de la confianza, la creencia en las instituciones y las historias compartidas que habían mantenido unida una democracia secular grande y diversa.

Creo que podemos fechar la caída de la torre en los años comprendidos entre 2011 (el año focal de las protestas “nihilistas” de Gurri) y 2015, un año marcado por el “gran despertar” de la izquierda y el ascenso de Donald Trump en la derecha. Trump no destruyó la torre; simplemente explotó su caída. Fue el primer político que dominó la nueva dinámica de la era post-Babel, en la que la indignación es la clave de la viralidad, la actuación escénica aplasta a la competencia, Twitter puede superar a todos los periódicos del país, y las historias no pueden compartirse (o al menos confiarse) en más de unos pocos fragmentos adyacentes, por lo que la verdad no puede lograr una adhesión generalizada.

Los numerosos analistas, entre los que me incluyo, que habían argumentado que Trump no podría ganar las elecciones generales se basaban en intuiciones anteriores a Babel, que decían que los escándalos como la cinta Access Hollywood

(en la que Trump se jactaba de haber cometido agresiones sexuales) son fatales para una campaña presidencial. Pero después de Babel, ya nada significa realmente nada, al menos no de forma duradera y en la que la gente esté ampliamente de acuerdo.

La política después de Babel

“La política es el arte de lo posible”, dijo el estadista alemán Otto von Bismarck en 1867. En una democracia posterior a Babel, puede que no haya mucho posible.

Por supuesto, la guerra cultural estadounidense y el declive de la cooperación entre partidos es anterior a la llegada de los medios sociales. La mitad del siglo XX fue una época de polarización inusualmente baja en el Congreso, que empezó a volver a los niveles históricos en los años 70 y 80. La distancia ideológica entre los dos partidos empezó a aumentar más rápidamente en los años 90. Fox News y la “revolución republicana” de 1994 convirtieron al GOP en un partido más combativo. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, disuadió a los nuevos congresistas republicanos de trasladar a sus familias a Washington D.C., donde era probable que establecieran vínculos sociales con los demócratas y sus familias.

Así que las relaciones entre partidos ya eran tensas antes de 2009. Pero la mayor viralidad de las redes sociales a partir de entonces hizo que fuera más peligroso ser visto confraternizando con el enemigo o incluso no atacando al enemigo con suficiente vigor. En la derecha, el término RINO (Republican in Name Only) fue sustituido en 2015 por el término más despectivo cuckservative, popularizado en Twitter por los partidarios de Trump. En la izquierda, los medios sociales lanzaron la cultura de la denuncia en los años posteriores a 2012, con efectos transformadores en la vida universitaria y, más tarde, en la política y la cultura de todo el mundo anglófono.

¿Qué cambió en la década de 2010? Volvamos a la metáfora del ingeniero de Twitter de entregar una pistola cargada a un niño de 4 años. Un tuit mezquino no mata a nadie; es un intento de avergonzar o castigar a alguien públicamente mientras se transmite la propia virtud, brillantez o lealtad tribal. Es más un dardo que una bala, que causa dolor pero no víctimas mortales. Aun así, de 2009 a 2012, Facebook y Twitter repartieron aproximadamente 1.000 millones de pistolas de dardos en todo el mundo. Desde entonces, nos disparamos unos a otros.

Los medios de comunicación social han dado voz a algunas personas que antes tenían poca, y han facilitado que los poderosos rindan cuentas de sus fechorías, no sólo en la política, sino en los negocios, las artes, el mundo académico y otros ámbitos. Los acosadores sexuales podrían haber sido denunciados en publicaciones anónimas en blogs antes de Twitter, pero es difícil imaginar que el movimiento #MeToo hubiera tenido tanto éxito sin el refuerzo viral que ofrecen las principales plataformas. Sin embargo, la retorcida “responsabilidad” de los medios sociales también ha traído consigo la injusticia -y la disfunción política- de tres maneras.

En primer lugar, las pistolas de dardos de los medios sociales dan más poder a los trolls y provocadores, mientras silencian a los buenos ciudadanos. Las investigaciones de los politólogos Alexander Bor y Michael Bang Petersen descubrieron que un pequeño subgrupo de personas en las plataformas de medios sociales están muy preocupadas por ganar estatus y están dispuestas a utilizar la agresión para conseguirlo. Admiten que en sus discusiones en línea suelen maldecir, burlarse de sus oponentes y ser bloqueados por otros usuarios o denunciados por comentarios inapropiados. A lo largo de ocho estudios, Bor y Petersen descubrieron que estar en línea no hacía que la mayoría de la gente fuera más agresiva u hostil, sino que permitía a un pequeño número de personas agresivas atacar a un conjunto mucho mayor de víctimas. Bor y Petersen descubrieron que incluso un pequeño número de imbéciles podía dominar los foros de discusión, porque los que no son imbéciles se apartan fácilmente de las discusiones políticas en Internet. Otras investigaciones revelan que las mujeres y los negros son acosados de forma desproporcionada, por lo que la plaza pública digital es menos acogedora para sus voces.

En segundo lugar, las pistolas de dardos de los medios sociales dan más poder y voz a los extremos políticos, al tiempo que reducen el poder y la voz de la mayoría moderada. El estudio “Tribus Ocultas”, realizado por el grupo pro-democracia Más en Común, encuestó a 8.000 estadounidenses en 2017 y 2018 e identificó siete grupos que compartían creencias y comportamientos. El más a la derecha, conocido como “conservadores devotos”, comprendía el 6% de la población estadounidense. El grupo más a la izquierda, los “activistas progresistas”, comprendía el 8 por ciento de la población. Los activistas progresistas eran, con diferencia, el grupo más prolífico en las redes sociales: el 70 por ciento había compartido contenido político durante el año anterior. Les seguían los devotos conservadores, con un 56%.

Estos dos grupos extremos son similares en aspectos sorprendentes. Son los más blancos y ricos de los siete grupos, lo que sugiere que Estados Unidos está siendo desgarrado por una batalla entre dos subconjuntos de la élite que no son representativos de la sociedad en general. Además, son los dos grupos que muestran una mayor homogeneidad en sus actitudes morales y políticas. Esta uniformidad de opiniones, especulan los autores del estudio, es probablemente el resultado del control del pensamiento en las redes sociales: “Aquellos que expresan su simpatía por las opiniones de los grupos contrarios pueden experimentar una reacción violenta de su propia cohorte” En otras palabras, los extremistas políticos no se limitan a disparar dardos a sus enemigos, sino que gastan gran parte de su munición apuntando a los disidentes o a los pensadores matizados de su propio equipo. De este modo, los medios sociales hacen que un sistema político basado en el compromiso se paralice.

Por último, al dar a todo el mundo una pistola de dardos, los medios sociales diputan a todo el mundo para administrar justicia sin el debido proceso. Las plataformas como Twitter se convierten en el Salvaje Oeste, sin que los vigilantes tengan que rendir cuentas. Un ataque exitoso atrae un aluvión de “me gusta” y ataques posteriores. Las plataformas con mayor viralidad facilitan así el castigo colectivo masivo por ofensas pequeñas o imaginarias, con consecuencias en el mundo real, como que personas inocentes pierdan sus trabajos y sean avergonzadas hasta el suicidio.

Cuando nuestra plaza pública se rige por la dinámica de la turba, sin el debido proceso, no obtenemos justicia e inclusión; obtenemos una sociedad que ignora el contexto, la proporcionalidad, la misericordia y la verdad.

Estupidez estructural

desde la caída de la torre, los debates de todo tipo son cada vez más confusos. El obstáculo más generalizado para el buen pensamiento es el sesgo de confirmación, que se refiere a la tendencia humana a buscar sólo las pruebas que confirman nuestras creencias preferidas. Incluso antes de la llegada de las redes sociales, los motores de búsqueda potenciaban el sesgo de confirmación, facilitando que la gente encontrara pruebas de creencias absurdas y teorías conspirativas, como que la Tierra es plana y que el gobierno estadounidense organizó los atentados del 11-S. Pero las redes sociales han empeorado mucho las cosas.

La cura más fiable para el sesgo de confirmación es la interacción con personas que no comparten tus creencias. Te confrontan con pruebas y argumentos contrarios. John Stuart Mill dijo: “El que sólo conoce su propia versión del caso, sabe poco de ella”, y nos instó a buscar opiniones contrarias “de personas que realmente las creen” Las personas que piensan de forma diferente y están dispuestas a hablar si no están de acuerdo contigo te hacen más inteligente, casi como si fueran extensiones de tu propio cerebro. Las personas que intentan silenciar o intimidar a sus críticos se hacen más estúpidas, casi como si estuvieran disparando dardos a su propio cerebro.

En su libro La Constitución del Conocimiento, Jonathan Rauch describe el avance histórico en el que las sociedades occidentales desarrollaron un “sistema operativo epistémico”, es decir, un conjunto de instituciones para generar conocimiento a partir de las interacciones de individuos sesgados y cognitivamente defectuosos. El derecho inglés desarrolló el sistema adversarial para que los defensores sesgados pudieran presentar ambas partes de un caso ante un jurado imparcial. Los periódicos llenos de mentiras evolucionaron hasta convertirse en empresas periodísticas profesionales, con normas que exigían la búsqueda de múltiples lados de una historia, seguida de una revisión editorial, seguida de una comprobación de los hechos. Las universidades pasaron de ser instituciones medievales enclaustradas a convertirse en centros de investigación, creando una estructura en la que los eruditos presentaban afirmaciones respaldadas por pruebas con el conocimiento de que otros eruditos de todo el mundo estarían motivados para ganar prestigio encontrando pruebas contrarias.

Parte de la grandeza de Estados Unidos en el siglo XX se debió a que desarrolló la red de instituciones productoras de conocimiento más capaz, vibrante y productiva de toda la historia de la humanidad, uniendo las mejores universidades del mundo, las empresas privadas que convirtieron los avances científicos en productos de consumo que cambiaron la vida, y las agencias gubernamentales que apoyaron la investigación científica y dirigieron la colaboración que llevó a la gente a la luna.

Pero este acuerdo, señala Rauch, “no se mantiene por sí mismo; depende de un conjunto de entornos y entendimientos sociales a veces delicados, y éstos deben ser comprendidos, afirmados y protegidos” Entonces, ¿qué ocurre cuando una institución no se mantiene bien y cesa el desacuerdo interno, ya sea porque su gente se ha uniformizado ideológicamente o porque ha adquirido miedo a disentir?

Creo que esto es lo que les ocurrió a muchas de las instituciones clave de Estados Unidos a mediados y finales de la década de 2010. Se volvieron más estúpidas en masa porque los medios de comunicación social inculcaron a sus miembros un miedo crónico a que les den gato por liebre. El cambio fue más pronunciado en las universidades, las asociaciones académicas, las industrias creativas y las organizaciones políticas a todos los niveles (nacional, estatal y local), y fue tan omnipresente que estableció nuevas normas de comportamiento respaldadas por nuevas políticas aparentemente de la noche a la mañana. La nueva omnipresencia de los medios de comunicación social con mayor viralidad significaba que una sola palabra pronunciada por un profesor, un dirigente o un periodista, aunque fuera con una intención positiva, podía provocar una tormenta en los medios sociales, desencadenando un despido inmediato o una larga investigación por parte de la institución. Los participantes en nuestras instituciones clave empezaron a autocensurarse hasta un grado malsano, reteniendo las críticas a las políticas e ideas -inclusolas presentadas en clase por sus alumnos- que consideraban mal fundamentadas o erróneas.

Pero cuando una institución castiga la disidencia interna, dispara dardos a su propio cerebro.

El proceso de aturdimiento se desarrolla de forma diferente en la derecha y en la izquierda, porque sus alas activistas se adhieren a diferentes narrativas con distintos valores sagrados. El estudio “Tribus ocultas” nos dice que los “conservadores devotos” obtienen la puntuación más alta en las creencias relacionadas con el autoritarismo. Comparten una narrativa en la que EEUU está eternamente amenazado por los enemigos de fuera y los subversivos de dentro; ven la vida como una batalla entre patriotas y traidores. Según la politóloga Karen Stenner, en cuyo trabajo se basó el estudio “Tribus ocultas”, son psicológicamente diferentes del grupo más amplio de “conservadores tradicionales” (19% de la población), que hacen hincapié en el orden, el decoro y el cambio lento en lugar de radical.

Sólo dentro de las narrativas de los conservadores devotos tienen sentido los discursos de Donald Trump, desde la ominosa diatriba inicial de su campaña sobre los “violadores” mexicanos hasta su advertencia del 6 de enero de 2021: “Si no lucháis como el demonio, ya no tendréis un país”

El castigo tradicional por traición es la muerte, de ahí el grito de guerra del 6 de enero: “Colgad a Mike Pence” Las amenazas de muerte de la derecha, muchas de ellas proferidas por cuentas anónimas, están resultando eficaces para acobardar a los conservadores tradicionales, por ejemplo, para expulsar a los funcionarios electorales locales que no lograron “detener el robo” La oleada de amenazas proferidas a los congresistas republicanos disidentes ha empujado igualmente a muchos de los moderados restantes a renunciar o callar, dándonos un partido cada vez más divorciado de la tradición conservadora, la responsabilidad constitucional y la realidad. Ahora tenemos un Partido Republicano que describe un asalto violento al Capitolio de EEUU como un “discurso político legítimo“, apoyado -o al menos no contradicho- por una serie de grupos de reflexión y organizaciones mediáticas de derechas.

La estupidez de la derecha es más visible en las numerosas teorías conspirativas que se extienden por los medios de comunicación de la derecha y ahora en el Congreso. “Pizzagate”, QAnon, la creencia de que las vacunas contienen microchips, la convicción de que Donald Trump ganó la reelección: es difícil imaginar que cualquiera de estas ideas o sistemas de creencias alcancen los niveles que tienen sin Facebook y Twitter.

Los demócratas también se han visto muy afectados por la estupidez estructural, aunque de forma diferente. En el Partido Demócrata, la lucha entre el ala progresista y las facciones más moderadas es abierta y continua, y a menudo ganan los moderados. El problema es que la izquierda controla las alturas de mando de la cultura: las universidades, las organizaciones de noticias, Hollywood, los museos de arte, la publicidad, gran parte de Silicon Valley y los sindicatos de profesores y las universidades de enseñanza que dan forma a la educación K-12. Y en muchas de esas instituciones, la disidencia ha sido sofocada: cuando a principios de la década de 2010 todo el mundo recibió una pistola de dardos, muchas instituciones de izquierdas empezaron a dispararse en el cerebro. Y, por desgracia, esos eran los cerebros que informan, instruyen y entretienen a la mayor parte del país.

Los liberales de finales del siglo XX compartían una creencia que el sociólogo Christian Smith denominó la narrativa del “progreso liberal”, según la cual Estados Unidos solía ser terriblemente injusto y represivo, pero, gracias a las luchas de activistas y héroes, ha progresado (y sigue haciéndolo) hacia la realización de la noble promesa de su fundación. Esta historia apoya fácilmente el patriotismo liberal, y fue la narrativa animadora de la presidencia de Barack Obama. También es la opinión de los “liberales tradicionales” del estudio “Tribus Ocultas” (el 11% de la población), que tienen fuertes valores humanitarios, tienen más edad que la media y son en gran medida las personas que dirigen las instituciones culturales e intelectuales de EEUU.

Pero cuando las plataformas de medios sociales recientemente viralizadas dieron a todo el mundo una pistola de dardos, fueron los activistas progresistas más jóvenes los que más dispararon, y apuntaron un número desproporcionado de sus dardos a estos líderes liberales de más edad. Confundidos y temerosos, los líderes rara vez desafiaron a los activistas o a su narrativa no liberal, en la que la vida en todas las instituciones es una eterna batalla entre grupos de identidad por un pastel de suma cero, y la gente de arriba llegó allí oprimiendo a la gente de abajo. Esta nueva narrativa es rígidamente igualitaria: se centra en la igualdad de resultados, no de derechos u oportunidades. No se preocupa por los derechos individuales.

La acusación universal contra las personas que no están de acuerdo con esta narrativa no es “traidor”; es “racista”, “transfóbico”, “Karen“, o alguna letra escarlata relacionada que marque al autor como alguien que odia o perjudica a un grupo marginado. El castigo que parece adecuado para estos delitos no es la ejecución; es la vergüenza pública y la muerte social.

Puedes ver el proceso de estupefacción más claramente cuando una persona de la izquierda se limita a señalar una investigación que cuestiona o contradice una creencia favorecida entre los activistas progresistas. Alguien en Twitter encontrará la manera de asociar al disidente con el racismo, y otros se amontonarán. Por ejemplo, en la primera semana de protestas tras el asesinato de George Floyd, algunas de las cuales incluyeron violencia, el analista político progresista David Shor, entonces empleado de Civis Analytics, tuiteó un enlace a un estudio que mostraba que las protestas violentas de los años 60 provocaron reveses electorales para los demócratas en los condados cercanos. Shor intentaba claramente ser útil, pero en la indignación subsiguiente fue acusado de “antinegro” y pronto fue despedido de su trabajo. (Civis Analytics ha negado que el tuit provocara el despido de Shor)

El caso de Shor se hizo famoso, pero cualquiera que estuviera en Twitter ya había visto docenas de ejemplos que enseñaban la lección básica: No cuestionar las creencias, políticas o acciones de tu propio bando. Y cuando los liberales tradicionales se callan, como hicieron muchos en el verano de 2020, la narrativa más radical de los activistas progresistas se convierte en la narrativa que gobierna una organización. Por eso muchas instituciones epistémicas parecieron “despertarse” en rápida sucesión ese año y el siguiente, comenzando con una oleada de polémicas y dimisiones en The New York Times y otros periódicos, y continuando con pronunciamientos de justicia social por parte de grupos de médicos y asociaciones médicas (una publicación de la Asociación Médica Americana y la Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos, por ejemplo, aconsejaba a los profesionales de la medicina que se refirieran a los barrios y comunidades como “oprimidos” o “sistemáticamente despojados” en lugar de “vulnerables” o “pobres”), y la apresurada transformación de los planes de estudio de las escuelas privadas más caras de Nueva York.

Trágicamente, vemos que la estupefacción se manifiesta en ambos bandos en las guerras de COVID. La derecha se ha empeñado tanto en minimizar los riesgos del COVID que ha convertido la enfermedad en una que mata preferentemente a los republicanos. La izquierda progresista está tan comprometida con la maximización de los peligros del COVID que a menudo adopta una estrategia igualmente maximalista y única para las vacunas, las máscaras y el distanciamiento social, incluso en lo que respecta a los niños. Estas políticas no son tan mortíferas como la difusión de miedos y mentiras sobre las vacunas, pero muchas de ellas han sido devastadoras para la salud mental y la educación de los niños, que necesitan desesperadamente jugar entre ellos e ir a la escuela; tenemos pocas pruebas claras de que el cierre de las escuelas y las máscaras para los niños pequeños reduzcan las muertes por COVID. En lo que respecta a la historia que estoy contando aquí, los padres progresistas que argumentaron en contra del cierre de las escuelas fueron atacados con frecuencia en las redes sociales y se encontraron con las omnipresentes acusaciones izquierdistas de racismo y supremacía blanca. Otros, en ciudades azules, aprendieron a callarse.

La política estadounidense es cada vez más ridícula y disfuncional, no porque los estadounidenses sean menos inteligentes. El problema es estructural. Gracias a los medios de comunicación social con mayor viralidad, la disidencia se castiga en muchas de nuestras instituciones, lo que significa que las malas ideas se elevan a la política oficial.

Va a empeorar mucho más

en una entrevista de 2018, Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, dijo que la forma de enfrentarse a los medios de comunicación es “inundar la zona de mierda” Estaba describiendo la táctica de la “manguera de fuego de la falsedad“, iniciada por los programas de desinformación rusos para mantener a los estadounidenses confundidos, desorientados y enfadados. Pero en aquel entonces, en 2018, había un límite superior a la cantidad de mierda disponible, porque toda ella tenía que ser creada por una persona (aparte de algunas cosas de baja calidad producidas por bots).

Ahora, sin embargo, la inteligencia artificial está cerca de permitir la difusión ilimitada de desinformación altamente creíble. El programa de IA GPT-3 ya es tan bueno que puedes darle un tema y un tono y escupirá tantos ensayos como quieras, normalmente con una gramática perfecta y un nivel de coherencia sorprendente. Dentro de uno o dos años, cuando el programa se actualice a GPT-4, será mucho más capaz. En un ensayo de 2020 titulado “La oferta de desinformación pronto será infinita“, Renée DiResta, directora de investigación del Observatorio de Internet de Stanford, explicó que la difusión de falsedades -ya sea mediante texto, imágenes o vídeos falsos- se convertirá rápidamente en algo inconcebiblemente fácil. (Ha coescrito el ensayo con GPT-3.)

Las facciones estadounidenses no serán las únicas que utilicen la IA y las redes sociales para generar contenidos de ataque; nuestros adversarios también lo harán. En un inquietante ensayo de 2018 titulado “La línea Maginot digital“, DiResta describió el estado de las cosas sin rodeos. “Estamos inmersos en un conflicto continuo y en evolución: una Guerra Mundial de la Información en la que los actores estatales, los terroristas y los extremistas ideológicos aprovechan la infraestructura social que sustenta la vida cotidiana para sembrar la discordia y erosionar la realidad compartida”, escribió. Los soviéticos solían tener que enviar agentes o cultivar a los estadounidenses dispuestos a cumplir sus órdenes. Pero las redes sociales hicieron que fuera barato y fácil para la Agencia de Investigación de Internet de Rusia inventar acontecimientos falsos o distorsionar los reales para avivar la ira tanto de la izquierda como de la derecha, a menudo por motivos raciales. Una investigación posterior demostró que una campaña intensiva comenzó en Twitter en 2013, pero pronto se extendió a Facebook, Instagram y YouTube, entre otras plataformas. Uno de los principales objetivos era polarizar al público estadounidense y sembrar la desconfianza, para dividirnos exactamente en el punto débil que Madison había identificado.

Ahora sabemos que no son sólo los rusos los que atacan la democracia estadounidense. Antes de las protestas de 2019 en Hong Kong, China se había centrado sobre todo en plataformas nacionales como WeChat. Pero ahora China está descubriendo lo mucho que puede hacer con Twitter y Facebook, por muy poco dinero, en su creciente conflicto con Estados Unidos. Dados los propios avances de China en materia de IA, podemos esperar que sea más hábil en los próximos años para dividir aún más a Estados Unidos y unir aún más a China.

En el siglo XX, la identidad compartida de Estados Unidos como país que lideraba la lucha para hacer del mundo un lugar seguro para la democracia fue una fuerza poderosa que ayudó a mantener la cultura y el sistema político unidos. En el siglo XXI, las empresas tecnológicas estadounidenses han reconstruido el mundo y han creado productos que ahora parecen ser corrosivos para la democracia, obstáculos para el entendimiento compartido y destructores de la torre moderna.

La democracia después de Babel

Nunca podremos volver a como eran las cosas en la era predigital. Las normas, instituciones y formas de participación política que se desarrollaron durante la larga era de la comunicación de masas no van a funcionar bien ahora que la tecnología ha hecho que todo sea mucho más rápido y multidireccional, y cuando eludir a los guardianes profesionales es tan fácil. Y, sin embargo, la democracia estadounidense está funcionando ahora fuera de los límites de la sostenibilidad. Si no hacemos pronto cambios importantes, nuestras instituciones, nuestro sistema político y nuestra sociedad pueden colapsar durante la próxima gran guerra, pandemia, colapso financiero o crisis constitucional.

¿Qué cambios son necesarios? Rediseñar la democracia para la era digital está muy por encima de mis posibilidades, pero puedo sugerir tres categorías de reformas, tres objetivos que deben alcanzarse si la democracia quiere seguir siendo viable en la era post-Babel. Debemos endurecer las instituciones democráticas para que puedan soportar la ira y la desconfianza crónicas, reformar los medios sociales para que sean menos corrosivos socialmente y preparar mejor a la próxima generación para la ciudadanía democrática en esta nueva era.

Endurecer las instituciones democráticas

Es probable que la polarización política aumente en el futuro inmediato. Por tanto, hagamos lo que hagamos, debemos reformar las instituciones clave para que puedan seguir funcionando aunque los niveles de ira, desinformación y violencia aumenten muy por encima de los actuales.

Por ejemplo, el poder legislativo se diseñó para requerir un compromiso, pero el Congreso, las redes sociales y los canales de noticias por cable partidistas han evolucionado de tal manera que cualquier legislador que llegue al otro lado del pasillo puede enfrentarse a la indignación en cuestión de horas del ala extrema de su partido, lo que perjudica sus perspectivas de recaudación de fondos y aumenta el riesgo de que sea sometido a un proceso de primarias en el siguiente ciclo electoral.

Las reformas deberían reducir la enorme influencia de los extremistas furiosos y hacer que los legisladores respondan mejor al votante medio de su distrito. Un ejemplo de esta reforma es poner fin a las primarias cerradas de los partidos, sustituyéndolas por unas primarias únicas, no partidistas y abiertas, de las que los mejores candidatos pasen a las elecciones generales, en las que también se utilice el voto por orden de preferencia. Una versión de este sistema de votación ya se ha implantado en Alaska, y parece haber dado a la senadora Lisa Murkowski más libertad para oponerse al ex presidente Trump, cuyo candidato favorito sería una amenaza para Murkowski en unas primarias republicanas cerradas, pero no lo es en unas abiertas.

Una segunda forma de endurecer las instituciones democráticas es reducir el poder de cualquiera de los partidos políticos para jugar con el sistema a su favor, por ejemplo, trazando sus distritos electorales preferidos o seleccionando a los funcionarios que supervisarán las elecciones. Todas estas tareas deberían realizarse de forma no partidista. Las investigaciones sobre la justicia procesal demuestran que cuando las personas perciben que un proceso es justo, es más probable que acepten la legitimidad de una decisión que vaya en contra de sus intereses. Basta con pensar en el daño que ya ha hecho a la legitimidad del Tribunal Supremo el liderazgo republicano del Senado cuando bloqueó la consideración de Merrick Garland para un puesto que se abrió nueve meses antes de las elecciones de 2016, y luego se apresuró a aprobar el nombramiento de Amy Coney Barrett en 2020. Una reforma ampliamente debatida pondría fin a este juego político haciendo que los jueces cumplan mandatos escalonados de 18 años, de modo que cada presidente haga un nombramiento cada dos años.

Reformar los medios de comunicación social

Una democracia no puede sobrevivir si sus plazas públicas son lugares en los que la gente teme hablar y en los que no se puede alcanzar un consenso estable. El empoderamiento de los medios sociales de la extrema izquierda, la extrema derecha, los trolls nacionales y los agentes extranjeros está creando un sistema que se parece menos a la democracia y más al gobierno de los más agresivos.

Pero está en nuestra mano reducir la capacidad de los medios sociales para disolver la confianza y fomentar la estupidez estructural. Las reformas deben limitar la amplificación de las plataformas a los flecos agresivos, al tiempo que dan más voz a lo que Más en Común llama “la mayoría agotada”

Quienes se oponen a la regulación de las redes sociales suelen centrarse en la legítima preocupación de que las restricciones de contenido impuestas por el gobierno se conviertan, en la práctica, en censura. Pero el principal problema de las redes sociales no es que algunas personas publiquen cosas falsas o tóxicas; es que los contenidos falsos e indignantes pueden alcanzar ahora un nivel de alcance e influencia que no era posible antes de 2009. La denunciante de Facebook Frances Haugen aboga por cambios sencillos en la arquitectura de las plataformas, en lugar de esfuerzos masivos y en última instancia inútiles para vigilar todo el contenido. Por ejemplo, ha sugerido que se modifique la función “Compartir” de Facebook para que, después de que cualquier contenido se haya compartido dos veces, la tercera persona de la cadena tenga que tomarse la molestia de copiar y pegar el contenido en una nueva publicación. Reformas como ésta no son censura; son neutrales en cuanto al punto de vista y al contenido, y funcionan igualmente bien en todos los idiomas. No impiden que nadie diga nada; sólo frenan la difusión de contenidos que, por término medio, tienen menos probabilidades de ser ciertos.

Quizás el mayor cambio que reduciría la toxicidad de las plataformas existentes sería la verificación del usuario como condición previa para obtener la amplificación algorítmica que ofrecen las redes sociales.

Los bancos y otros sectores tienen normas de “conoce a tu cliente” para que no puedan hacer negocios con clientes anónimos que blanquean dinero de empresas criminales. Las grandes plataformas de redes sociales deberían estar obligadas a hacer lo mismo. Esto no significa que los usuarios tengan que publicar con sus nombres reales; podrían seguir utilizando un seudónimo. Sólo significa que antes de que una plataforma difunda tus palabras a millones de personas, tiene la obligación de verificar (quizás a través de un tercero o de una organización sin ánimo de lucro) que eres un ser humano real, en un país concreto, y que tienes la edad suficiente para utilizar la plataforma. Este único cambio eliminaría la mayoría de los cientos de millones de bots y cuentas falsas que actualmente contaminan las principales plataformas. También reduciría probablemente la frecuencia de las amenazas de muerte, las amenazas de violación, la maldad racista y el trolling en general. Las investigaciones demuestran que el comportamiento antisocial es más frecuente en Internet cuando la gente siente que su identidad es desconocida e imposible de rastrear.

En cualquier caso, la creciente evidencia de que los medios sociales están dañando la democracia es suficiente para justificar una mayor supervisión por parte de un organismo regulador, como la Comisión Federal de Comunicaciones o la Comisión Federal de Comercio. Una de las primeras órdenes de trabajo debería ser obligar a las plataformas a compartir sus datos y sus algoritmos con los investigadores académicos.

Preparar a la siguiente generación

Los miembros de la Generación Z -los nacidos en 1997 y después- no tienen ninguna culpa del lío en el que nos encontramos, pero lo van a heredar, y los indicios preliminares son que las generaciones mayores les han impedido aprender a manejarlo.

La infancia se ha circunscrito más estrechamente en las últimas generaciones, con menos oportunidades de juego libre y no estructurado, menos tiempo al aire libre sin supervisión y más tiempo en línea. Sean cuales sean los efectos de estos cambios, es probable que hayan impedido el desarrollo de las capacidades necesarias para el autogobierno efectivo de muchos jóvenes adultos. El juego libre sin supervisión es la forma que tiene la naturaleza de enseñar a los jóvenes mamíferos las habilidades que necesitarán cuando sean adultos, que en el caso de los humanos incluyen la capacidad de cooperar, establecer y hacer cumplir reglas, comprometerse, resolver conflictos y aceptar la derrota. Un brillante ensayo de 2015

del economista Steven Horwitz sostenía que el juego libre prepara a los niños para el “arte de la asociación” que, según Alexis de Tocqueville, era la clave de la vitalidad de la democracia estadounidense; también sostenía que su pérdida suponía “una grave amenaza para las sociedades liberales.” Una generación a la que se le impidiera aprender estas habilidades sociales, advertía Horwitz, apelaría habitualmente a las autoridades para resolver las disputas y sufriría un “enrarecimiento de la interacción social” que “crearía un mundo de más conflicto y violencia.”

Y aunque los medios sociales han erosionado el arte de la asociación en toda la sociedad, puede que estén dejando sus marcas más profundas y duraderas en los adolescentes. A principios de la década de 2010 comenzó repentinamente un aumento de las tasas de ansiedad, depresión y autolesiones entre los adolescentes estadounidenses. (Se desconoce la causa, pero el momento apunta a que las redes sociales son un factor importante:el aumento comenzó justo cuando la gran mayoría de los adolescentes estadounidenses se convirtieron en usuarios diarios de las principales plataformas. Los estudios correlativos y experimentales respaldan la conexión con la depresión y la ansiedad, al igual que los informes de los propios jóvenes y de la propia investigación de Facebook, según informa The Wall Street Journal.

La depresión hace que la gente tenga menos ganas de relacionarse con nuevas personas, ideas y experiencias. La ansiedad hace que las cosas nuevas parezcan más amenazantes. A medida que estas condiciones han aumentado y se han retrasado las lecciones sobre el comportamiento social matizado que se aprenden a través del juego libre, la tolerancia a los diversos puntos de vista y la capacidad de resolver disputas han disminuido entre muchos jóvenes. Por ejemplo, las comunidades universitarias que podían tolerar una serie de oradores en fecha tan reciente como 2010, posiblemente empezaron a perder esa capacidad en los años siguientes, cuando la Generación Z empezó a llegar al campus. Aumentaron los intentos de desinvitar a los oradores visitantes. Los estudiantes no sólo dijeron que no estaban de acuerdo con los oradores visitantes; algunos dijeron que esas conferencias serían peligrosas, emocionalmente devastadoras, una forma de violencia. Dado que las tasas de depresión y ansiedad de los adolescentes han seguido aumentando en la década de 2020, debemos esperar que estas opiniones continúen en las generaciones siguientes, y que incluso se agraven.

El cambio más importante que podemos hacer para reducir los efectos perjudiciales de las redes sociales en los niños es retrasar su entrada hasta que hayan pasado la pubertad. El Congreso debería actualizar la Ley de Protección de la Privacidad de los Niños en Internet, que fijó imprudentemente la edad de la llamada edad adulta en Internet

(la edad a la que las empresas pueden recoger información personal de los niños sin el consentimiento de los padres) en 13 años, en 1998, y que apenas prevé su aplicación efectiva. La edad debería elevarse al menos a 16 años, y las empresas deberían ser responsables de hacerla cumplir.

En términos más generales, para preparar a los miembros de la próxima generación para la democracia post-Babel, quizá lo más importante que podemos hacer es dejarles salir a jugar. Deja de privar a los niños de las experiencias que más necesitan para convertirse en buenos ciudadanos: el juego libre en grupos de niños de edades mixtas con una mínima supervisión de los adultos. Todos los estados deberían seguir el ejemplo de Utah, Oklahoma y Texas, y aprobar una versión de la Ley de Libertad de Acción de los Padres, que garantice a los padres que no serán investigados por negligencia si sus hijos de 8 ó 9 años son vistos jugando en un parque. Con estas leyes en vigor, las escuelas, los educadores y las autoridades de salud pública deberían animar a los padres a dejar que sus hijos vayan andando a la escuela y jueguen en grupo al aire libre, como solían hacer más niños.

La esperanza después de Babel

La historia que he contado es sombría, y hay pocos indicios que sugieran que Estados Unidos volverá a tener alguna apariencia de normalidad y estabilidad en los próximos cinco o diez años. ¿Qué bando se volverá conciliador? ¿Cuál es la probabilidad de que el Congreso promulgue reformas importantes que refuercen las instituciones democráticas o desintoxiquen los medios de comunicación social?

Sin embargo, cuando apartamos la vista de nuestro disfuncional gobierno federal, desconectamos de las redes sociales y hablamos directamente con nuestros vecinos, las cosas parecen más esperanzadoras. La mayoría de los estadounidenses que aparecen en el informe Más en Común son miembros de la “mayoría agotada”, que está cansada de las peleas y está dispuesta a escuchar a la otra parte y a llegar a un acuerdo. La mayoría de los estadounidenses ven ahora que las redes sociales están teniendo un impacto negativo en el país, y son más conscientes de sus efectos perjudiciales para los niños.

¿Haremos algo al respecto?

Cuando Tocqueville recorrió Estados Unidos en la década de 1830, le impresionó la costumbre estadounidense de formar asociaciones voluntarias para solucionar los problemas locales, en lugar de esperar a que los reyes o los nobles actuaran, como harían los europeos. Ese hábito sigue vigente hoy en día. En los últimos años, los estadounidenses han creado cientos de grupos y organizaciones dedicados a fomentar la confianza y la amistad por encima de las diferencias políticas, como BridgeUSA, Braver Angels (en cuya junta directiva participo) y muchas otras que figuran en BridgeAlliance.us. No podemos esperar que el Congreso y las empresas tecnológicas nos salven. Debemos cambiar nosotros mismos y nuestras comunidades.

¿Cómo sería vivir en Babel en los días posteriores a su destrucción? Lo sabemos. Es un momento de confusión y pérdida.

Pero también es un momento para reflexionar, escuchar y construir.